金子特殊印刷株式会社

自社だけではなく、お客さまの利益につながるシステムの導入を目指した

- 製造

- TS-BASE 受発注

- 受発注業務の効率化

- 在庫管理業務の一元化

金子特殊印刷株式会社

代表取締役社長 金子大助さま

90年強の歴史を持つ金子特殊印刷株式会社は、主力となる複写伝票などを中心に、さまざまな印刷物及び関連商品の提供を行っています。お客さまのニーズに合わせたオリジナル商品のデザイン・製造・物流などのサポートや、近年ではデジタル分野のコンサルティングから制作も行うなど、幅広いサービスを展開しています。

- 課題

- ・導入していたシステムの老朽化

- ・各部署の業務圧迫要因を解消する

- ・お客さま、自社ともにメリットがある仕組みの導入

- 施策

- ・受発注部分のシステムをリプレイス

- ・注文サイトの導入で社内外の不便を対策

- ・システムを介する注文~倉庫のデータ連携

- 結果

- ・必要時に求める情報の観覧が可能になった

- ・データ連携により、手入力作業や伝達業務が減少

- ・TS-BASE 受発注の導入でお客さま、自社ともに利便性が向上

帳票類を中心に、多様な印刷物を提供する金子特殊印刷株式会社。お客さまのニーズに合わせた商品の企画から、受注・製造・在庫保管を自社リソースで行っている。10年以上前に導入したシステムを活用して運用が行われていたが、時代の流れに沿って変化する商品数や、お客さまから求められる情報に対し、機能や使用感に疑問が生じていったという。現在は、受注業務用のシステムを「TS-BASE 受発注」へリプレイスし、思い描いた運用を徐々に実現している。現状などを、同社代表取締役社長 金子大助さまへ伺った。

帳票を主力に、多様な印刷物を提供する金子特殊印刷株式会社

注釈:金子印刷株式会社さま、提供プロダクト

注釈:金子印刷株式会社さま、提供プロダクト

金子特殊印刷株式会社(以下、金子印刷)は、複写伝票を中心に、大手印刷会社の中小受託事業者として長きにわたって事業を展開してきた。現在は直販を中心に、主力の複写伝票・名刺・封筒・カタログ・ノベルティなど、多岐にわたる印刷物の提供を行っている。近年は、同社と縁が深い「アメリカンフットボール」関連の商品にも携わり、チームグッズやヘルメット用シールなどの提供を通してスポーツ業界の発展にも貢献をしている。

注釈:向かって左から、相模原ライズさま_記念品ボール・東京農大アメリカンフットボール部アギーズさま_スタッフジャンパー・オール三菱ライオンズさま_ヘルメット用シール

注釈:向かって左から、相模原ライズさま_記念品ボール・東京農大アメリカンフットボール部アギーズさま_スタッフジャンパー・オール三菱ライオンズさま_ヘルメット用シール

そんな同社では、10年以上前から業務運用にシステムを取り入れており、取り扱う商材の受注や自社倉庫での物流業務などに活用をしていた。しかし、時代の流れとともに変わる顧客のニーズや業務環境の変化から不足機能が目立つようになり、それに伴う手作業の増加などの課題が生じていた。

「昔ながらのアナログ作業に頼っている部分が多く、商品数の増加なども重なって、営業マンを中心に社員の負担が大きくなってしまった点が、システムをリプレイスしようとした走りです」(金子さん)。

変化の積み重ねが負担増加の要因に

金子印刷では、大きく分けて「受注生産商品」「在庫商品」への対応をしている。長年の取引の中で、お客さまの業務環境に合う商品を都度開発してきたため、商品数は年々増加していた。一見すると外観は一緒でも中身は異なる、同様の名称に見えて規格が異なるなど、担当者の頭を悩ます原因も増えていたという。

「営業担当者は、定期的に商品在庫数をお客さまへ報告しているのですが、商品数が増えるにつれて、この作業も負荷が大きなものになっていきました。文字情報だけをもとに毎週手作業で行う作業は、手間もかかるしリスクも大きいです。

あと、システムのUI面(視覚的な使いやすさ)が昔ながらと言いますか…、画面に表示されるのが文字情報の羅列だけで画像がないなど、“こうなれば便利なのに”と思う点が多くなっていました。重ねて、情報鮮度の点でもデメリットがあると思っていましたね」(金子さん)。

イメージ画像 出典:Shutterstock

イメージ画像 出典:Shutterstock

同社は導入していた、「販売管理システム(以下、販管システム)」と「受発注システム」を場面で使い分けて業務を進めていたが、それぞれのシステムは分断され連携ができておらず、各担当者が手入力で連携を図っていたという。

もちろん、人力によるアナログ作業はミスのリスクも多く、時間もかかるため負担が大きい。また、注文情報や倉庫在庫の反映も手入力作業で行っていたため、営業担当者が観覧できる情報も正しい最新情報なのかは不透明な状態だった。

「弊社が提供するWeb注文を利用して発注してくださるお客さまのためにも、各システムのデータ連携の実現は関係者全員にメリットがでると確信していました。本来、販管システムと受発注システムの両方を同時にリプレイスする予定でしたが、TS-BASE 受発注からの説明を受け、まずは受発注側を先行してリプレイスする判断を下しました」(金子さん)。

受発注システムのリプレイスでデータ連携の利便性を実感

受発注システムのリプレイスは、お客さまを含む、多くの関係者に良い変化を生んだ。

まず、先述した営業担当者が苦労していた「在庫報告」は、業務自体がなくなった。TS-BASE 受発注は、「注文サイト」というWeb注文の仕組みを提供している。大手通信販売サイトのようなデザインで、直感的に操作できることが特徴だ。

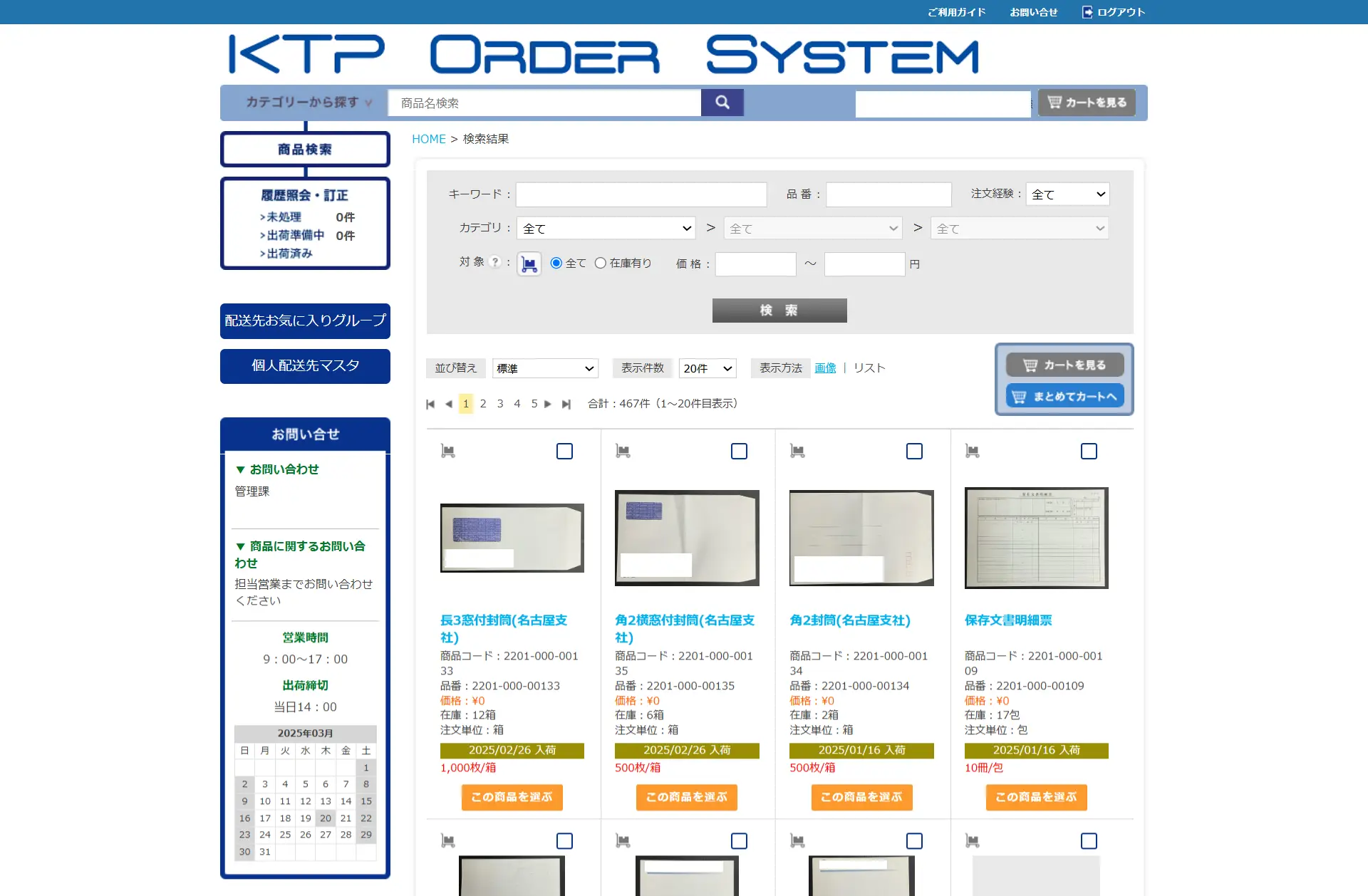

注釈:金子印刷さまが実際に使用する注文サイトの画面

注釈:金子印刷さまが実際に使用する注文サイトの画面

この商品詳細画面を見ると分かるように、「商品画像」「品番」「商品名」「価格」「商品詳細」などの情報が分かりやすく掲載され、その中に「在庫情報」も掲載されている。注文サイトに掲載されている在庫数は、倉庫に在庫するリアルタイムの数量がデータ連携によって反映されており、出荷準備などの商品を差し引いた「今現在、注文可能な数量」が表示される仕組みになっている。

TS-BASE 受発注導入後、営業担当者はそれぞれのお客さまへ仕組みを説明し、基本的には必要時にお客さま自身で情報を検索してもらう運用に切り替えていった。これにより、毎週手作業で行っていた「在庫報告」の業務は実質的に廃止された。お客さま側は、自由に在庫状況を観覧できるようになったことで、追加発注のタイミングを好きな時に図れるなどのメリットを感じてもらっているという。

このサイトを通して受注する注文データは、受注担当者・倉庫担当者が使用・観覧するTS-BASE 受発注のシステムに自動で連携されるため、それぞれが行っていた手入力作業も大幅に削減された。

その他にも、データ連携による効果は複数あるという。メールや口頭でのやり取りが頻繁に発生していた「送り状番号」も、発番された送り状番号がシステム内で注文データに紐づくため、お客さまが観覧できる画面へも適切なタイミングで反映されるようになった。以前は、倉庫→営業→お客さまの順で発生していた伝言作業もなくなり、情報が必要なお客さまは、情報が欲しいタイミングで自由に観覧できるように変わったのだ。

「受発注部分のシステムを先行してリプレイスした形ではありましたが、期待していた効果を得ることができています。引き続きお客さまへの利用促進と、弊社内の業務改善に役立てていきたいと思っています」(金子さま)。

システム選定時に大切にした選定軸

リプレイスを検討しているフェーズで、金子さんはよく展示会に足を運んでいたという。もちろんWebを活用した情報収集も行っていたが、展示会会場ではデモ機を置く企業も多く、実際のシステムを目で見て、操作して、説明を受けることで、自社の業務との相性や達成したい目的の実現度などを肌で感じながら情報収集をしていたということだ。

「わたくしが選定時に重視していたのは、“お客さまの利便性”と“社内業務の効率化”です。経営者として、予算面ももちろん重視はしておりましたが、極論を言うと資金は出せば何とかなるものですが、目の前の課題を解決するために必要な手段は簡単に見つかりそうで見つからない。

弊社は、とにかく多品種・多業種と向き合う事業なので、当時は全社的に少々業務がオーバーヒート気味だったと思います。とにかく、それを解消できるものを…という軸で探しておりました」(金子さん)。

いち早くシステムを導入していたからこそ、将来を見据えて持続的に利用できる仕組みを導入することも重要だと感じていたという。そして、最終段階で大切にした判断軸は、「最もお客さまの利益につながるのはどちらだろう」という視点だったと金子さんは語った。

▼TS-BASE 受発注の詳しい情報はこちらをご覧ください。

導入をご検討の方は

こちらから

-

サービスの紹介資料や

お役立ち資料は

こちらから -

導入のご検討やその他ご相談は

こちらから